平成29年8月15日発行 地質時代第11号 2面

最近、江戸川区役所から防災用井戸を落札することができた。そこで、井戸の歴史を調べてみた。

世界最古の井戸は、アメリカ・ニューメキシコ州のクローヴィス遺跡にあるもので、紀元前1万1500年ごろ、直径は60cm、深さは1.4m。クローヴィス文化は石期(旧石器時代に相当)、狩猟と採集にたよる生活で、パレオ・インディアンと呼ばれた。

日本最古の井戸は、鹿児島県にある玉乃井。神武天皇の祖父山幸彦が豊玉姫と出会った場所がこの井戸らしい。しかし、神話に関しては、出雲地方も黙っていない。大国主大神が八上姫に産ませた御子に産湯をさせるため三つの井戸(生井、福井、綱長井)を掘った。 二つの神話の共通点は、男女の出会いの場=生命の根源が井戸という場所にふさわしいということか。

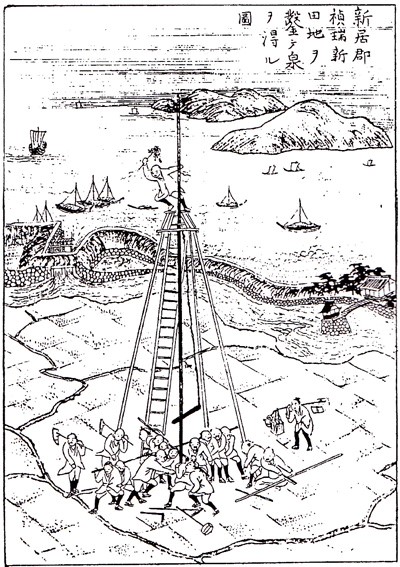

愛媛県西条市の自噴井戸 愛媛県西条市のHPに「水の歴史館」がある。これは、西条市が豊かな水環境を持ち、この水の文化を大切にしていることが伺える。西条市では江戸時代後期から「ぬきうち」工事が盛んに行われている。その代表的工法が「金棒掘り」で十字に組んだ丸太棒を万力のような金具で金棒に接続し、13~14人ぐらいで所定の高さまで持ち上げては落とすという掘削方法(金棒を使った人力による肩掘り)だった。 西条市内には、広範囲に地下水の自噴井があり、これらは「うちぬき」と呼ばれており、その数は約3,000本といわれている。 その昔、人力により鉄棒を地面に打ち込み、その中へくり抜いた竹を入れ、自噴する水(地下水)を確保した。この工法は、江戸時代の中頃から昭和20年頃まで受け継がれてきました。「うちぬき」の名の由来である。 現在は、鉄パイプの先端を加工し、根元に孔を開けたものをコンプレッサーによるエアーハンマーを使用して、地下水層まで打ち込み、地下水を取水している。 「うちぬき」の一日の自噴量は約9万m3におよび、四季を通じて温度変化の少ない水は生活用水、農業用水、工業用水に広く利用されている。この「うちぬき」は、名水百選に選定されている。

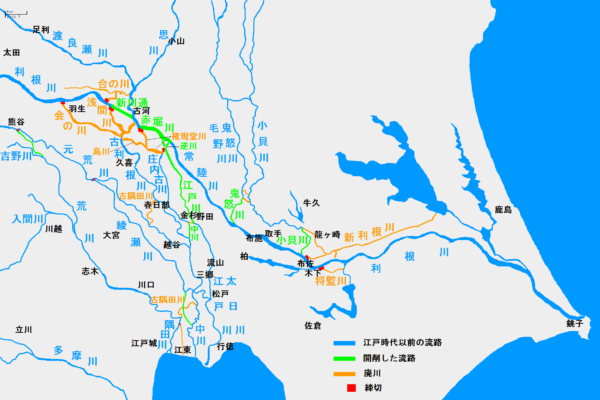

の思想が田中丘偶の思想になり、この思想が物質的な力となって丘偶をしてこの治水事業を動かしたのではないだろうか?

の思想が田中丘偶の思想になり、この思想が物質的な力となって丘偶をしてこの治水事業を動かしたのではないだろうか?